Einsamkeit kann nicht nur vorhandene Ängste verstärken, sondern auch zu Depressionen und körperlichen Folgen führen. Während der Coronapandemie sind es insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die verstärkt unter den Unsicherheiten und Beschränkungen der sozialen Kontakte leiden.

In der Schweiz fühlen sich 36 Prozent der Menschen manchmal einsam. Und etwa fünf Prozent leiden häufig oder sehr häufig unter Einsamkeitsgefühlen, wie eine Schweizer Studie 2012 ermittelte. Die Einsamkeit wird als eine unerkannte und oftmals undiagnostizierte Krankheit beschrieben, sogar als die tödlichste.

Dabei gibt es eine Debatte, ob Einsamkeit wirklich eine Erkrankung oder ein Symptom ist, da Einsamkeit nie allein verantwortlich für Erkrankungen ist, sondern jeweils in Verbindung mit anderen psychischen oder körperlichen Symptomen steht.

«Einsamkeit ist ein Ausgangspunkt, von dem aus sich vielfältige Probleme entwickeln können», erklärt Professorin Stefanie Schmidt, entscheidend sei dabei sowohl die Intensität der Einsamkeit als auch wie lange man sich einsam fühlt.

Schmidt forscht am Institut für Psychologie der Universität Bern. Ihr Fachgebiet ist die Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters.

Schmidt hat in den vergangenen Jahren feststellen können, dass der Leistungsdruck und die Zukunftsängste, die viele Jugendliche erleben, grösser geworden sind. Durch die Coronapandemie sind diese psychischen Belastungen nicht weniger geworden.

Hinzu kommt, dass die Kinder und Jugendlichen dabei zu Beginn der Pandemie wenig im Fokus standen. Und noch weniger ihre psychische Gesundheit. Isolation, fehlender sozialer Kontakt und letztendlich Einsamkeit können dabei Einfluss auf das Wohlbefinden und die Entwicklung von Jugendlichen nehmen.

«Für sie sind ihre Gleichaltrigen meist viel wichtiger als Erwachsene und die eigene Familie», sagt Schmidt, die seit Beginn der Coronapandemie an deren psychologischen Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene forscht.

Dazu zählen der Umgang mit Stress, schwierigen Gefühlen und der veränderten Lebenssituation. Die Massnahmen in der Pandemie hätten die Jugendlichen stärker getroffen, «weil sie ihren Freundeskreis stark vermisst und sich sozial isoliert und einsam gefühlt haben».

Es gibt nicht die eine Pandemie

Bei der Betrachtung der Auswirkungen sollte allerdings nicht von der Pandemie als homogenes Ergeignis gesprochen werden. Denn durch die dynamische Entwicklung entstehen ständig neue Phasen. D

as Wechselspiel von Lockerungen und Massnahmen spiegelt sich auch in den Befragungen ihrer Studie wider, erzählt Schmidt. So war etwa der Herbst 2020 mit dem erneuten Lockdown eine sehr harte Phase für die Jugendlichen, weil sie bereits wussten, was ein Lockdown bedeuten kann.

«Es gab nichts Neues mehr, sondern nur die Gewissheit, wie anstrengend es ist, eine solche Phase durchzustehen», sagt Schmidt. Durch die Mehrfachbefragung der Jugendlichen könne man den dynamischen Prozess der Pandemie besser abbilden.

Neben den Entspannungsphasen, wie etwa im Sommer 2020, als sich die Jugendlichen wieder überall treffen konnten, wurde auch deutlich, dass gerade jüngere Kinder ganz gut mit der Pandemiesituation zurechtgekommen sind. «Sie haben es zum Teil genossen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.»

Die Forschung ist jedoch nur der erste Schritt, um die Probleme zu anzugehen. Während es zu Beginn der Pandemie vor allem um die körperliche Gesundheit ging, rückte danach auch langsam die psychische Gesundheit in den Fokus.

«Man hat gemerkt, dass das ein echtes Thema ist und dass wir in dem Bereich nach wie vor eine Unterversorgung haben», erklärt Schmidt. Im Kanton Luzern wurde etwa im vergangenen September eine Investition in die ambulante, psychiatrische Behandlung beschlossen.

Der Grund dafür waren die stark ausgelasteten PsychotherapeutInnen, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, was zu Wartezeiten von teilweise mehreren Monaten führte.

Besonders im Bereich der Prävention gebe es weiterhin nicht genügend zugängliche Angebote, die den Bedarf in der Schweiz abdecken. «Im kinder- und jugendgerechten Bereich braucht es niederschwellige und schnelle Angebote, die zu der aktuellen Zeit passen», fordert die Psychologin.

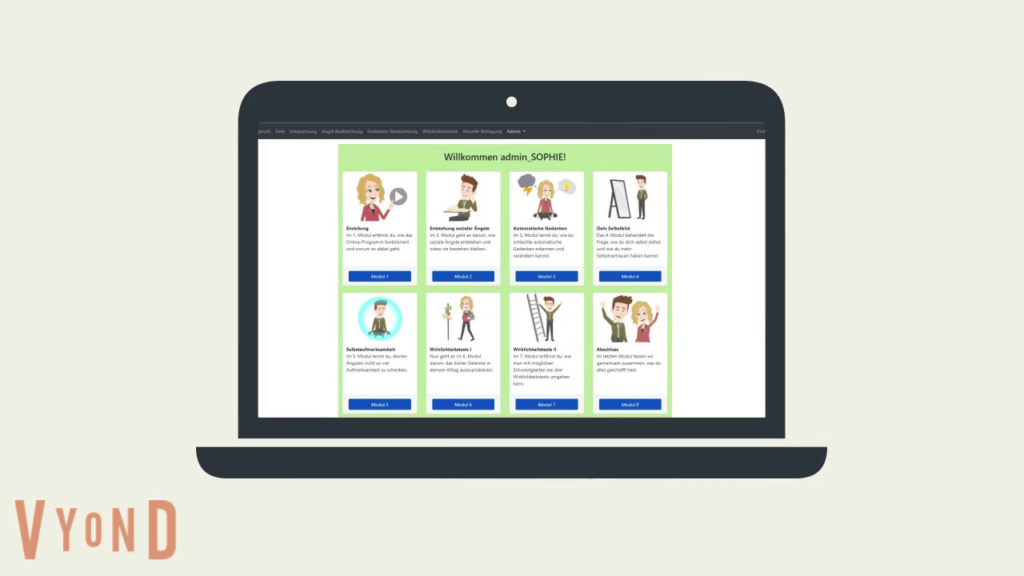

Ein Beispiel für so ein Angebot ist etwa ein Programm, welches ihr Forschungsteam entwickelt hat. In diesem werden Selbsthilfegruppen für Jugendliche mit sozialen Problemen angeboten. Das Ziel dabei ist, die Jugendlichen möglichst früh zu erreichen.

Aus diesem Grund können sich die TeilnehmerInnen auch anonym beteiligen und die Onlinetools in ihrem eigenen Tempo nutzen – ohne Druck und Stigmatisierung. «Wir denken, dass wir mit digitalen Hilfsmitteln eine Gruppe erreichen, die wir in der ambulanten Praxis mit direktem Kontakt nicht sehen», erklärt Schmidt.

Die Jugendlichen bekommen dabei ein wöchentliches Feedback und können sich bei Problemen auch an die PsychologInnen wenden. Die Kommunikation findet dabei ausschliesslich online statt.

Soziale Medien als Faktor

Das Kindes- und Jugendalter ist die Hauptphase, in der psychische Störungen entstehen. So treten 75 Prozent aller lebenslangen psychischen Störungen erstmals bis zum Alter von 24 Jahren auf, heisst es in einer Studie der Universität Bern. Und gemäss einer aktuellen Unicef-Studie nehmen die diagnostizierten psychischen Störungen bei Jugendlichen zu.

Die viel kritisierte Digitalisierung der Kommunikationsformen ist aber nicht die gewünschte Topantwort auf die Frage, warum psychische Probleme vermehrt auftreten. Die sozialen Medien spielen dabei eher eine verstärkende Rolle.

Jugendliche mit geringer Sozialkompetenz oder psychischen Problemen haben meist auch Schwierigkeiten damit, sich in den sozialen Netzwerken selbst gut darzustellen. «Von dem her ist es nicht so, dass man es in den sozialen Medien wesentlich kompensieren kann, wenn man keine realen Freunde hat», erklärt Schmidt.

Sie verweist auf ihre Studie, in der Jugendliche zu psychischen Problemen in ihrem Umfeld befragt wurden. Zum Teil wurde dabei von einer Verfünffachung im Vergleich zu vor der Pandemie berichtet.

Es gab allerdings auch Jugendliche, denen es im Lockdown sogar besser ging als vorher. Mit dem Wegfall der Schule konnte zum Beispiel ein entscheidender Stressfaktor zumindest temporär ausgeschaltet werden.

Einsamkeit macht krank

Eine Studie der Universität Chicago aus dem Jahr 2015 wies nach, dass Einsamkeit eine zelluläre Veränderung auslösen kann, welche wiederum Krankheiten begünstigt. Anhand von Menschen und Rhesusaffen konnten die ForscherInnen nachweisen, dass Einsamkeit zu vermehrten Kampf-oder-Flucht-Reaktionen im Gehirn führt.

Durch diese Stressreaktion kann letztendlich die Produktion von weissen Blutkörperchen beeinträchtigt werden. Als Resultat kann nicht nur die Einsamkeit gefördert werden, sondern es können durch ein geschwächtes Immunsystem auch neue Gesundheitsrisiken entstehen.

Vor diesem Teufelskreis der Einsamkeit warnt auch Stefanie Schmidt: «Die psychischen und körperlichen Folgen hängen eng miteinander zusammen.»

In der Schweiz gibt es verschiedene Hilfs- und Onlineselbsthilfeprogramme, die den Menschen helfen sollen – auch speziell gegen Einsamkeit. Ebenso kann der Austausch in Foren als Form der gegenseitigen Unterstützung helfen. «Man muss wieder aktiver werden und mehr soziale Kontakte angehen.

Vor allem aber muss man die eigene verzerrte Sicht auf sich selbst und die sozialen Kontakte korrigieren», sagt die Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie. Sie erwartet, dass einige Probleme zusammen mit Corona verschwinden werden, wenn sich die Situation wieder normalisiert.

«Aber das Thema Einsamkeit ist ein generelles Phänomen unserer Gesellschaft», erklärt Schmidt. Der Wegfall von Sicherheiten und sozialen Bindungen sowie Zukunftsängste werden auch in Zukunft nicht nur Jugendlichen zu schaffen machen.

Weitere Informationen zur Onlineselbsthilfe für soziale Ängste findest du unter der Webseite des SOPHIE-Programms der Universität Bern.

Mehr Artikel wie diesen findest du hier.